При ИЗСД происходит разрушение клеток в результате аутоиммунной реакцииМатериалы / Биохимия сахарного диабета / При ИЗСД происходит разрушение клеток в результате аутоиммунной реакцииСтраница 2

Белки ГКГ класса II - это гомодимеры; на поверхности клетки экспонированы вариабельный и константный глобулярные домены обеих цепей.

Белки ГКГ класса I имеются практически во всех клетках организма человека, а класса II - только в макрофагах, В-лимфоцитах и некоторых специализированных эпителиальных клетках. В геноме человека имеется лишь несколько генов (генных локусов) белков ГКГ (гены HLA). Однако в популяциях человека известно большое количество аллельных вариантов этих белков - варианты белков класса I и варианты белков класса II; отдельные индивиды могут наследовать лишь один (гомозиготы) или два (гетерозиготы) из этих вариантов, причем вероятность наследования разными индивидами одинаковых вариантов ничтожна. Т.о. между людьми существуют индивидуальные различия по белкам ГКГ. Именно с этим связана трансплантационная несовместимость индивидов.

Белки ГКГ являются рецепторами небольших пептидов (длиной в 10 - 20 аминокислотных остатков). Центр связывания этих пептидов образуют вариабельные домены белков ГКГ. Пептиды-лиганды могут образоваться в результате протеолитической фрагментации как собственных белков организма, так и чужеродных белков; в последнем случае пептиды-лиганды служат антигенами, вызывают иммунную реакцию с участием Т-лимфоцитов. К пептидам, образовавшимся из собственных нормальных (не мутантных) белков на ранних стадиях эмбрионального развития вырабатывается иммунологическая толерантность.

Комплекс белка ГКГ с пептидом служит лигандом Т-рецептора определенного клона Т-лимфоцитов. Т-лимфоцит своим Т-рецептором присоединяется к клетке, представившей на своей поверхности комплекс ГКГ/пептид, и если пептид в этом комплексе происходит не из собственного, а из чужеродного белка, Т-лимфоцит активируется, и включается механизм уничтожения клетки, несущей чужеродный пептид. Подчеркнем, что Т-рецептор связан не отдельно с белком ГКГ, и не отдельно с петидом-антигеном, а именно с комплексом этих молекул, которые вместе и в равной мере участвуют в образовании центра связывания для Т-рецепторов. Т.о. специфичность иммунного ответа есть результат вариабельности белков ГКГ, которые определяют и выбор пептида-антигена, и выбор Т-лимфоцита соответствующего клона.

Т-лимфоциты в организме человека представлены тремя типами: цитотоксические Т-лимфоциты (Т-киллеры), имеющие механизм уничтожения клеток, и два типа лимфоцитов, выполняющих регуляторные функции - Т-хелперы и Т-супрессоры. Т-хелперы, присоединившие антиген, стимулируют остальные компоненты иммунной системы: специфичные к данному антигену другие Т-лимфоциты, а также и В-лимфоциты. Т-супрессоры, наоборот, подавляют активность этих клеток. Т-хелперы, вероятно, играют главную роль в инициации иммунного ответа. В частности, пролиферация и окончательная дифференцировка В-лимфоцитов, узнавших чужеродный антиген, требует активации Т-лимфоцитами.

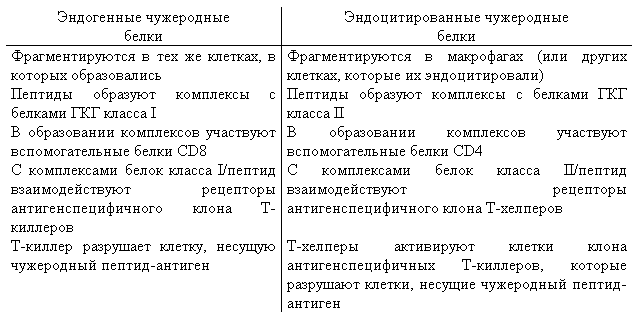

Таблица 2. Иммунный ответ на эндогенные и эндоцитированные белки

|

|

Чужеродные белки могут появиться в клетке двумя путями: 1) образоваться в самой клетке (вирусные белки, мутантные белки); 2) проникнуть путем эндоцитоза в клетки макрофагов и некоторых других фагоцитирующих клеток (любые белки, появляющиеся в жидкостях организма). Ответ клеточного иммунитета в этих случаях будет несколько различным (табл. 2).

Смотрите также

Использование массажа при артритах суставов нижних конечностей

Массаж – это совокупность приемов рефлекторно-механического воздействия

на тело человека, проводимых руками или специальными аппаратами [4].

Массаж – неотъемлемая часть комплексной профилактики и ...

Воск

С 12-дневного возраста

летная пчела, прекратившая вырабатывать маточное молочко, поедает нектар,

пыльцу и начинает вырабатывать воск. Воск образуется в особых железах,

расположенных попарно на брюш ...

Болезнь легионеров

В 1976 году вспыхнуло неизвестное заболевание, охватившее 200 человек в Американском легионе в Филадельфии. Так заявило о себе новое заболевание, известное теперь как "болезнь легионеров". Н ...